|

|

|

|

История турклуба "Меридиан".

Истоки.

По воспоминаниям Юрия Матвеевича Фарберова, Льва В. Казанцева, Юрия Н. Смирнова, Н.А. Смирновой

Фото Льва Казанцева, Владимра Оконешникова, Евгения Приймака, Г. Пахомова, Юрия Смирнова.

В первом зимнем походе Сылва - Лысьва - Чусовой. 1960 год. |

В 1960 году на базе Горного и Вечернего машиностроительного институтов был образован Пермский политехнический институт. В 1959 году, ещё в составе Горного института, был открыт совсем новый факультет - машиностроительный, куда принимали студентов на 2-ой, 3-ий и даже на 4-ый курсы из других вузов города. Так мы попали на 2-ой курс МС - факультета, т.е. наш курс - "58"

Той же осенью 1959 года в институте появилось объявление о создании секции туризма. Инициатором был Борис Панин со 2-го курса ПГС. Собрались преимущественно второкурсники МС и ПГС, из которых впоследствии и сложился костяк первой спортивной туристской группы в институте. Председателем секции стал Виталий Харитоненков, один из группы старшекурсников - любителей активного отдыха. Конечно, студенты Горного института раньше ходили в походы, в частности под руководством Ф.М. Томилова, преподавателя идеологической кафедры. Но эти группы как-то не оставили последователей, кроме самого Фёдора Михайловича, который иногда участвовал в наших слётах и воскресных походах. Руководители наших первых походов - Юрий Вешкуров и Рита Архипова - пришли в ППИ из других вузов.

Юрий Вешкуров на сцене. Пантомима "Рыбак". |

Деятельность секции началась с воскресных лыжных походов выходного дня в окрестностях города. Запомнилась одна из таких вылазок в село Кольцово, где в клубе мы провели антирелигиозную лекцию и дали небольшой концерт. Одновременно, в стоящей рядом церкви, шла вечерняя служба. Так что населению пришлось выбирать. После окончания обоих мероприятий наш лектор Пётр Поспелов встретился с конкурентом - молодым попом. Они о чем-то мирно беседовали допоздна.

В зимние каникулы около 20 человек под руководством старшекурсника Юрия Вешкурова прошли лыжную "единичку" по маршруту ст. Сылва - р. Кутамыш - д. Пальники - г. Лысьва - г. Чусовой. Останавливались в деревенских школах или клубах, где после напряженного ходового дня вечером давали концерты под музыкальное сопровождение нашего аккордеониста Алика Короткова. Принимали нас очень хорошо, даже в Лысьве. Особым, оглушительным успехом пользовалась пантомима Юрия Вешкурова "Рыбак" и "Танец маленьких лебедей" в мужском исполнении.

Этот поход в феврале 1960 года можно считать началом спортивного туризма в политехе.

После похода мы стали ездить на туристские слёты разного калибра.

|

|

|

Знаковым событием было участие во 2-м Всероссийском слете туристов. Пермская делегация, возглавляемая Сергеем Афанасьевичем Тороповым, была чисто студенческая. Кроме команды поехала и группа поддержки. Из ППИ было 17 человек.

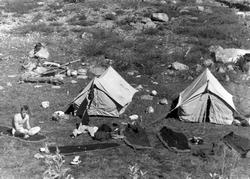

Слет проходил в Башкирии, в окрестностях Белорецка. Масштаб мероприятия ошеломил. Огромный палаточный город, люди со всей России, вечером множество костров, песни, нескончаемые разговоры и воспоминания о походах. Загадочные, таинственные названия районов, рек, вершин, перевалов - звучали для нас не как точки на карте, а как слова из ожившей волшебной сказки с приключениями.

Торжественный вынос и подъём флага слета проводила пермская команда, как победитель 1-го Всероссийского слета туристов. Тогда, на 1-ом слете, победу обеспечил легендарный "дед Каюмов" из Закамска.

|

|

|

Программа соревнований включала полосу препятствий и ориентирование - "закрытый маршрут". Женскую команду составили наши девушки-политехники - Надя Васюкова, Лиля Коксанова, Галя Котельникова и Катя Гуляева. Опыта у девчат почти не было, поэтому их результат был достаточно скромен. Мужская команда была скомплектована очень сильными ребятами из Госуниверситета. Однако в последний момент один из участников серьезно занемог. Достойной замены у ребят не было. На полосу препятствий они взяли нашего Льва Казанцева. По его подсказке, команда применила два тактически выигрышных решения, что помогло ей занять 1-е место в полосе препятствий. Ребята уговорили Леву бежать и "закрытый маршрут", что было рискованно - Лев был явно слабее остальных. Район поиска был 20 х 20 км, контрольное время - 4 часа. Ребята набрали рекордное количество очков, но опоздали на 9 минут - и потеряли 90 % сбора. Лев после финиша смог только выпить полведра воды и на сутки скрылся в палатке. Вышел, вяло пожевал и залег ещё на сутки. С тех пор он не может без слез смотреть телепередачи о марафонцах.

|

|

После закрытия слета 10 человек пошли в водный поход по реке Юрюзань. По берегам - чистые сосновые боры. Попробовали - свежая сосна на плавсредство явно не тянет. Пошли пешком, пока не наткнулись на старые и, как нам показалось, брошенные лодки. Несколько дней плыли по красивейшей реке, весело и вольно. Последние речные петли срезали напрямую пешком по необъятной широкой степи.

|

|

||

|

|

С этого времени мы "заболели" туризмом всерьёз. На слетах и в клубе "Компас" мы стали полноправными представителями самого большого вуза. Появилось желание пробовать свои силы в сложных маршрутах. Но одного желания было мало.

После победного финиша на областном слёте. Слева направо Казанцев, Трофимов, Фарберов. |

В то время была жесткая система контроля туристских групп, базировавшаяся на принципе постепенного наращивания сложности (категорийности) походов. Основным критерием служил предыдущий опыт участника. К руководителю предъявлялись повышенные требования. Нам еще повезло: засчитывался опыт участия в любом виде туризма. Через несколько лет туризм разделили на виды и учет опыта стал строго профильным. Заявочную книжку на поход рассматривала маршрутно-квалификационная комиссия (МКК). При положительном решении МКК, выпускающая организация выдавала документ - маршрутную книжку и тем самым брала на себя ответственность за группу.

Нам маршрутную книжку подписывал зав. кафедры физвоспитания Иван Васильевич Пугачев. Сам он к туризму отношения не имел, и ему очень непросто было отпускать нас в тайгу, особенно зимой. Как правило, вечером перед отъездом он приходил к нам на пункт сбора, смотрел, как мы копаемся в ворохе вещей, желал нам доброго пути и уходил будто бы чуточку успокоенный. Хорошо, что мы его ни разу не подвели, хотя чрезвычайные ситуации возникали почти в каждом походе.

Март 1960 года. Команда старшекурсников, победители на слёте ДСО "Буревестник". |

Должным образом оформленные походы полностью финансировались студенческим ДСО "Буревестник". Продукты получали со склада, даже дефицитные: тушенку, сгущенку. Однажды сгущенку выдали одной большой банкой - на 5 л. В походе с ней хлопот хватило. В конце концов, она разлилась-таки в рюкзаке, его долго вылизывали. Другой раз зимой вместо тушенки отоварили морожеными кроликами. Эти тушки плохо паковались и разваривались вместе с костями. Так что за поход крольчатина несколько надоела.

Главной проблемой, которую мы тогда не осознавали, было полное отсутствие технического и тактического опыта. В то время не было ни методической литературы, ни системы обучения. Семинары, школы инструкторов появились позднее. Единственным кладезем и источником опыта был городской клуб туристов "Компас". Там хранились отчёты по походам, там можно было послушать "бывалых". Вообще, история клуба "Компас", деятельность его основателя Сергея Афанасьевича Торопова, других патриархов туризма - А. В. Григорьева, Г. Н. Шестакова, Н. Н. Наместникова, А. Н. Наумова и других - заслуживают отдельного большого рассказа. Во всяком случае, клуб "Компас" - "альма матер" пермского туризма того времени.

Второй проблемой были карты, вернее их полное отсутствие. Ходили по выкопировкам гидросетей, снятых у геологов в походах и переснятых уже много раз. Настоящая рельефная миллионка (в 1 см - 10 км) была редкой ценностью.

Ни слеты, ни разговоры в "компасе" не давали конкретных технических и тактических навыков. Учились на собственных ошибках. Помогали взаимопомощь и коллективный разум. А когда и это не помогало, выручало везение.

Сгущёнка, взятая с собой в пятилитровой банке, всё таки пролилась в рюкзаке и её, чтобы не пропала, слизывали прямо с брезента. |

Типичной, хронической болезнью была нехватка продуктов в летних походах. Зимой почему-то хватало. А летом - вторая половина похода - всегда впроголодь (иногда, правда, по понятной причине - авария на сплаве).

Снаряжение для походов брали в прокате клуба "Компас"; лыжи можно было взять в институте. Самое главное - штормовой костюм из тонкого коричневого брезента. Он прекрасно защищал от ветра и снега. От дождя - гораздо хуже, зато быстро высыхал. Палатки - брезентовые с толстенными верёвками; зимой - шатер без дна. Ни матрасов, ни ковриков не было - только лапник.

На ногах: летом туристские ботинки из свиной кожи и кеды, которых часто хватало только на один поход. Высший шик - сжечь развалившуюся обувь в конце похода. Резиновые сапоги почему-то считались неподходящей обувью и тяжелой ношей. Зимой - беговые лыжи с жесткими креплениями, на ботинки шили бахилы (ленивые ходили в футбольных гетрах). Рюкзаки - брезентовые, абалаковские. О спасжилетах даже речи не было. Кустарные гермоупаковки спасали только от дождя. Только-только начинала появляться полиэтиленовая пленка; иногда ее использовали, как накидку от дождя. И, конечно, спальный мешок - тяжелый ватный, непросыхающий, но отдельный - самая любимая вещь в походе. В морозную и ветреную погоду лицо закрывали фланелевой маской.

В походе Ослянка - Конжак 1961 года. |

Единственным средством сплава по рекам был деревянный плот. Старые водники до сих пор с нежной грустью вспоминают рубленые плоты, которые требовали мастерства при изготовлении и очень точного, бесконтактного прохождения порогов. Самый большой их недостаток - невозможность ускорения при слабом течении.

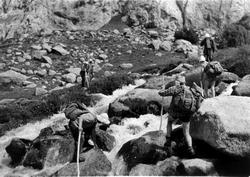

В очередные зимние каникулы - в феврале 1961 года - провели поход г. Ослянка - г. Конжак. Схема похода осталась прежней - ночевали в отдельных избах или деревнях с неизменными концертами. При подъёме на Конжак погода была хорошей - мороз, солнце и ветер наверху. У границы леса сняли лыжи и одели валенки. Почему-то посчитали, что так будет лучше. На гладком насте большинство оказалось беспомощными. После очередного срыва, руководитель - Рита Архипова - скомандовала отступление. (Незадолго до этого здесь погибла туристка, скатившаяся на камни). Вперёд ушли только пять человек: Б. Абашев, Л. Казанцев, А. Коротков, которые шли в ботинках (за неимением валенок), В. Старков и Д. Килин, рубившие себе ступени ледорубом. То, что прошёл Валера Старков - понятно. Он парень спортивный, побывавший в альплагере. У него был ледоруб и жёстко подшитые валенки. Но как за ним смог увязаться Дима Килин - уму непостижимо. Дима шёл в новых, совершенно круглых пимах. В горах он был впервые и на склоне держался какими-то неимоверными усилиями. Вот эта пятёрка дошла до вершины Конжака и сфотографировалась там, отогрев за пазухой замёрзший затвор фотоаппарата.

|

|

|

1961 год. Сплав по Вишере. |

В те же каникулы Б. Рыбкин, пожертвовав походом на Конжак, провёл 30 новичков походом 1 категории на Белую Гору. Завхозом группы взялась быть Надя Васюкова. Первый переход до Быма, Борис прошёл напрямую по азимуту. В Бым они пришли ночью и с другой стороны. Дальше всё было нормально. Побывали в Белогорском монастыре и вернулись в Кунгур.

Летом 1961 года провели поход по Северному Уралу. От Ивделя перевалили через хребет Хоза-Тумп и вышли к реке Вёлс. Запомнилась сырая тайга восточного склона, обилие комаров и голубики; прекрасное плато на верху хребта, встреча там с манси-оленеводами. В посёлке Вёлс была лесопилка. Поэтому в материале для наших двух плотов недостатка не было, даже палубу из досок приколотили. Гребь поставили только заднюю - вроде руля. В дополнение к ней использовали шесты и вёсла из досок. Сплав по Вишере быстро наскучил. Чтобы продлить ходовое время, поставили на плоты палатки. Однажды попытались плыть ночью. В результате чуть не "потопили" идущий навстречу буксир, а потом один из плотов залетел в глухую протоку и надолго отстал от лидера. Провинившийся плот пристегнули на поводок, но по ночам больше не плавали.

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

|

К этому времени старшекурсники ушли на диплом. Но туристское движение в институте росло и крепло. Появились группы на младших курсах и на других факультетах. Мы стали проводить институтские слёты с соревнованиями между факультетами, создали свою МКК для оформления походов новичков - "единичек". Проявились новые лидеры и главный из них - Володя Оконешников, выбранный председателем секции. (Впоследствии - В. А. Оконешников - мастер спорта по туризму, председатель Свердловской облМКК, член Пермской облМКК, автор книги "По рекам Урала", в общем, один из ведущих пермских водников. До сих пор Владимир Александрович проводит отпуска только в походах.) В 1961 году в наш институт из КАИ перевелся Евгений Приймак. Не просто энтузиаст, а, скорее, фанат туризма, он имел реальный опыт сложных зимних и горных походов. Его энергия и технические навыки дали качественный скачок в развитии туризма в институте. Женя провёл пару походов с нашим курсом, потом переключился на более молодых ребят. (В дальнейшем, Евгений Сергеевич Приймак всю жизнь посвятил туризму и ориентированию).

Зимой 1962 года снова пошли из Кизела на Конжак. (Так было удобно в финансовом смысле - оформляли путёвки на Кизеловскую турбазу). Но под руководством Приймака это был совсем другой поход. Шли в основном по целине, по компасу, ночевали в палатке с печкой и без печки. На склонах Косьвинского Камня Женя провёл длительные учения по страховке лыжной палкой на подъёме, на спуске и, главное, при срыве. Хотя в этот раз применить полученные навыки не пришлось, так как погода на Косьве и на Конжаке была скверная, поход прошёл интересно.

Летом 1962 года туристы только нашего курса совершили 5 походов в разных районах страны.

В июне Е. Приймак, Г. Рожнов и Ю. Фарберов побывали в горах Северного Кавказа. Прошли известные по войне перевалы Бечо и Донгуз-Орун. Зашли на перевал Местиа (4100 м). Почти прошли ледопад к перевалу Джан-Туган. Ледопад - вещь очень серьёзная; по ним, как потом оказалось, не ходят. Применяли альпинистское снаряжение: трикони, кошки, ледорубы, веревки. Потом 2 дня на Черном море с ночевкой на пляже в Адлере.

|

|

||

|

|

||

|

|||

Большая группа под руководством Л. Казанцева и В. Старкова прошла по Карпатам. Поднялись на Говерлу, Петрос, Попадью; побывали на озере Синевир и в других замечательных местах этого прекрасного края.

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

|||||

В Приполярье впятером прошли популярным тогда маршрутом: от Печоры к горе Сабля, далее в район горы Манарага и сплав по реке Косью. От села Аранец до гор шли дней пять. Под ногами - болото, усеянное зелёной клюквой. Сверху - почти постоянный дождь разной интенсивности. Найти островок суши для ночлега - проблема. Однажды сухое место не попадалось до темноты. И тут, во время переправы через речушку на манящий высокий берег, хлынул ливень. Кое-как, под ёлкой, сварили ужин. Моментом, как на соревнованиях, поставили палатку. Полусырой спальник показался пределом сухости и уюта. Каждый день мы проходили стоянку, сооружённую с необыкновенным размахом. Для лапника срезана большая пихта, для костра - несколько огромных сушин - лиственниц. Уже в предгорьях мы догнали эту группу. Свой гигантизм они объяснили очень просто : "Приехали за тысячу вёрст - не шутки шутить!". Ребята из Казанского Авиационного института, весёлые и дружные. Почувствовалось, что в КАИ давние туристские традиции. Мы взяли у них много песен и "таёжник " - костёр из трёх брёвен, не затухающий в любую непогодь. В отличие от них, мы использовали его только для сушки и посиделок - варить удобнее на обычном костре. В горах непогода продолжалась, так что Саблю мы видели только с Печоры. Зато попали на разработки горного хрусталя. Видели кристаллы до метра величиной и красивые друзы. Кое-что выкопали своими руками. Только на перевале Медвежий погода дала полюбоваться горами. Массив Народы, Колокольня и главный объект на переднем плане - Манарага в профиль, не хуже японской Фудзи.

Поход на Алтай. 1962 год. Финиш у столовой в Артыбаше после недели голодного похода. |

На камнях реки Косью увидели прочно обосновавшийся добротный плот. Учтя чужие ошибки, мы построили два небольших плотика, но с гребями. На этих плотах без потерь прошли верхнюю шиверу реки Косью. Хотя много раз садились на камни, но успешно сбрасывались. В этом слаломе было две задачи: не упустить греби и успеть вскочить на плот при очередном старте. На этом отрезке Надя Головко с ценным грузом шла по берегу. Ниже стало безопаснее, и Надя водрузилась на судне. В одном месте, по желанию девушки, плот пошел по красивой круговой струе с наклонной плитой на выходе. В результате - классический переворот. Ничего не утопили, но многое вымочили, в том числе фотопленки - самое ценное. В низовьях - скучали.

Алтайский поход прошел достаточно драматично и потребовал от ребят всех физических и моральных сил. На пешей части было запланировано пройти от курорта Чемал к Телецкому озеру. В горах без хорошей карты плутанули. К тому же явно не хватило продуктов. К реке Чебдар вышли уже на урезанном пайке. Как назло, исчез подножный корм, не стало ни рыбы, ни дичи. А Чебдар оказался почти сплошным каньоном. Ещё неделю лазали по скалам. Однажды пришлось переночевать прямо на скалах - кто где сумел зацепиться. Наконец, спустились в долину Башкауса - в низовьях в то сухое лето она оказалась проходимой. За эту неделю 3 раза в день - только горячая вода. Но вышли-таки к Телецкому озеру.

В Артыбаше опаздывающую группу с беспокойством ждали друзья: Оконешников и Фарберов. Так как группа приплыла не на рейсовом теплоходе, а с оказией, встреча была неожиданной, но в самом главном для туристов месте - в столовой. Возвращение к нормальному питанию прошло не без потерь - сплав по реке Бия прошел в урезанном составе.

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

|

Успокоенные встречей друзья пошли своим маршрутом - на сплав по реке Абакан, в то время считавшейся достаточно серьёзной. Однако, самым примечательным событием этого похода было то, что на пешем переходе от Яйлю до Кордона мы постоянно шли по свежим следам медведя. Первый день - даже с топорами в руках. Наверное, поэтому медведь не нападал и даже не показался - только иногда трещали кусты впереди. Абакан прошли без проблем, но на занятия в институте опоздали недели на две.

Зима 1962 - 63 г. выдалась суровой. Одна группа выехала в Приполярье, но в связи с большими морозами (более 40ºC) на маршрут не вышла.

|

|

|

В это время другая небольшая группа, тоже в холодную погоду, прошлась по Басегам. Маршрут был коротким, но насыщенным. Поднялись на все три вершины, сделали холодную ночевку. В Пашии побывали на цементном заводе. В Пермь приехали утром, днем руководитель успел отчитаться в ДСО, а вечером группа уже собралась в ресторане "Кама" - тратили сэкономленные в походе деньги.

Наше поколение заканчивало институт. Бразды правления передали молодым. Следующим председателем секции стала Татьяна Рожнова.

В последнее институтское лето 1963 года туристы нашего курса после летних военных сборов и сдачи госэкзаменов провели два похода: в Фанские горы и в Восточные Саяны.

Поход по Саянам был очень богат впечатлениями. Для начала несколько дней ожидания на аэродроме г. Нижнеудинска, близкое знакомство с группами из других городов. С новосибирцами даже шли два дня вместе. Красивые перевалы, живописное горное озеро, водопады. Пешая часть была достаточно большой, так что выкладка была солидной - по началу у ребят до 45 кг. Как-то на привале Дима Музлов произнёс фразу, ставшую сакраментальной: "Мне всё время кажется, что главная наша задача - перенести груз из пункта А в пункт Б". Добравшись до реки Кижи-Хем, построили два плота и весело поплыли, уверенные, что всё трудное позади. По описанию, которым мы пользовались, серьёзных порогов на этой реке не должно быть. Река поначалу действительно была усыпляюще спокойна, но вдруг понеслась в жёсткую шиверу из больших валунов и плит. Мы были настолько не готовы к порогу, что не успели вовремя остановиться у берега. Остановка произошла на камнях в начале порога, и это было удачным исходом. Дальше река бросалась в каньон, попадать в который не хотелось вовсе. Потом была непростая переправа - эвакуация, потеря некоторых вещей и продуктов. И главное - ощущение поражения, сильнейший удар по самолюбию, реальная возможность худшего исхода. Через несколько лет В. Оконешников специально вернулся сюда и прошел-таки этот порог на деревянном плоту. А тогда мы дошли пешком до реки Хамсара, где построили новый плот. Это был урок на всю жизнь - к воде относиться с уважением.

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

|

|

|||

|

|||||

Поход по Средней Азии - это поездка в совсем другой, сказочный регион нашей, в то время единой, страны. Маршрут по Фанским горам был нормально тяжёлым: перевалы выше 4000 м, палящий зной днём и мороз ночью. Но эти трудности блекнут на фоне голубых озёр и белых вершин. Настоящая Азия - и в горных кишлаках, и в древних городах: Бухаре и Самарканде, в то время ещё почти нетронутых реконструкцией. Замечательный поход.

|

|

||

|

|

В этом очерке рассказано о делах нашего курса - "58". Надеемся, что следующие поколения расскажут о себе сами.

В дальнейшем некоторые из нас стали организаторами туризма на своих предприятиях и постоянными руководителями походов (Л. Казанцев, Т. Папулова, В. Старков, Е. Трофимов, Ю. Фарберов и др.), кто-то иногда вырывался в походы, для кого-то туризм закончился в институте, но для всех студенческое туристское братство остаётся незабываемым.

|

|

Очерк заканчивает Т. А. Батракова (Папулова):

На горном перевале

Горит костёр на горном перевале

Нам до него сегодня не дойти

Мне чужд порыв людей, спешащих к югу.

У жаркого огня в полночный час

Друзья мои! Вы сядьте полукругом,

И мне найдётся место среди вас.

Штормовка старая в углу пылится,

Но с вами мне расстаться не пора.

На ваши нестареющие лица

Ложится отблеск алого костра.

И в этот миг замечу я едва ли,

Как время потечёт куда-то вспять:

Опять горит костёр на перевале,

И нам к нему пути не отыскать.

Заросшая тропа по склону вьётся.

Слепит глаза голубоватый дым.

И сердце вдруг отчаянно забьётся,

Наполнив жизнь азартом молодым.

Она над нами воспарит, ликуя,

Оковы лет безжалостно круша.

И кажется: утраты нас минуют,

И неподвластна времени душа.

Приложение.

Перечень походов и списки участников

Февраль 1960 г. Лыжный поход 1 кат. по маршруту ст. Сылва - р. Кутамыш - г. Лысьва - г. Чусовой.

|

1. Ю. Вешкуров - руководитель. 2. В. Бурмистров 3. Л. Казанцев 4. Д. Килин |

5. А. Коротков 6. Б. Мадонов 7. В. Накоряков 8. В. Оконешников 9. Б. Панин |

10. Н. Ракинцев 11. Б. Рыбкин 12. Е. Трофимов 13. Ю. Фарберов 14. Г. Чирков |

Девушки: 15. Е. Гуляева 16. Л. Коксанова 17. Л. Скоромолот 18. Л. Соседова |

Август 1960 г. Южный Урал, пеше-водный поход 2 кат.: ст. Усть-Катав - р. Юрюзань - с. Караидель.

|

1. Ю. Фарберов - руководитель 2. В. Бурмистров 3. В. Заозерских

|

4. Л. Казанцев 5. В. Накоряков 6. В. Оконешников 7. Б. Рыбкин |

Девушки: 8. Е. Гуляева 9. Л. Коксанова 10. Т. Папулова |

Февраль 1961 г. Северный Урал. Лыжный поход 3кат.: г. Кизел - г. Ослянка - с. Растес - г. Конжаковский камень.

1. М. Архипова - руководитель 2. Б. Абашев 3. С. Дуев |

4. Л. Казанцев 5. Д. Килин 6. А. Коротков 7. В. Оконешников |

8. В. Старков 9. Е. Трофимов 10. Ю. Фарберов 11. Г. Чирков |

Девушки: 15. Н. Головко 16. Л. Коксанова 17. М. Котлярова 18. Л. Соседова |

Август 1961 г. Северный Урал. Пешеводный поход 4 кат.: г. Ивдель - хр. Хаза-Тумп - пос. Вёлс - р. Вишера - г. Красновишерск

1. М. Архипова - руководитель 2. Л. Казанцев 3. В. Оконешников |

4. Б. Рыбкин 5. Е. Трофимов 6. Ю. Фарберов |

Девушки: |

7. Н. Головко 8. Л. Коксанова 9. Л. Насонова 10. Т. Папулова |

Февраль 1962 г. Северный Урал. Лыжный поход 3 кат.: г. Кизел - г. Ослянка - г. Косьвинский камень - г. Конжаковский камень.

|

1. Е. Приймак - руководитель 2. Б. Абашев 3. С. Дуев 4. Л. Казанцев |

5. А. Коротков 6. В. Лощилов 7. В. Оконешников 8. Б. Рыбкин |

9. Е. Трофимов 10. Ю. Фарберов 11. Г. Чирков |

12. Н. Васюкова 13. Н. Головко 14. Л. Коксанова 15. Т. Папулова |

Июнь 1962 г. Сев. Кавказ. Горный поход 3 кат.: с. Местиа - пер. Местиа - пер. Джан-Туган - пер. Бечо - пер. Донгуз-Орун - р. Накра - г. Сухуми.

| 1. Е. Приймак - руководитель | 2. Г. Рожнов | 3. Ю. Фарберов |

Август 1962 г. Приполярный Урал. Пеше-водный поход 5 кат.: г. Печора - с. Аранец - пер. Саблинский - пер. Медвежий - г. Манарага - р. Косью - ст. Косью.

|

1. В. Оконешников - руководитель 2. Р. Мухамедшин |

3. Е. Трофимов 4. Ю. Фарберов |

Девушка: 5. Н. Головко |

Август - сентябрь 1962 г. Алтай, пеше-водный поход 4 кат.: г. Горно-Алтайск - с. Чемал - р. Куба - р. Уйкараташ - р. Чебдар - р. Башкаус - р. Чулышман - Телецкое озеро - с. Артыбаш - г. Бийск.

1. В. Кишко - руководитель |

2. Б. Абашев 3. В. Лощилов |

4. Д. Музлов 5. Г. Пахомов 6. Б. Рыбкин |

Девушки:

6. Н. Васюкова 7. Л. Коксанова |

Сентябрь 1962 г. Алтай. Пеше-водный поход 4 кат.: с. Артыбаш - Телецкое озеро - пос. Яйлю - Кордон - р. Абакан - с. Абаза

| 1. В. Оконешников - руководитель | 2. Ю. Фарберов |

Июль - август 1962 г. Карпаты. Пешеходный поход 3 кат.: г. Ясиня - г. Говерла - г. Петрос - хр. Свидобец - пос. Комсомольский - г. Попадя - р. Озеренка - оз. Синевир - с. Лопушное - пос. Воловец - пос. Свалява.

1. Л. Казанцев, В. Старков - руководители 2. В. Балконин 3. В. Виленский 4. Ю. Денисов |

5. В. Жижин 6. А. Коротков 7. Н. Матушкин 8. Т. Мартемьянов 9. Ю. Смирнов 10. В. Толмачев |

11. В. Устинов 12. Г. Чирков 13. В. Яославцев Девушки: 14. Л. Гашева 15. И. Мачинская |

16. М. Сюремова и еще 4 жизнерадостные студентки мединститута |

Февраль 1963 г. Средний Урал. Лыжный поход 2 кат.: пос. Безгодово - р. Усьва - Сев. Басег - Ср. Басег - Ю.Басег - д. Коростелевка - г. Пашия.

|

1. Ю. Фарберов - руководитель 2. В. Виленский 3. В. Лядов |

Девушки: 4. Н. Ежова 5. Е. Левкович |

Август 1963 г. Восточные Саяны. Пеше-водный поход 5 кат.: пос. В.Гутара - р. Ужур - р. Уда - хр. Удинский - р. Кош-Пеш - р. Кижи-Хем - р. Хамсара - р. Бий-Хем - с. Усть-Сыстыг-Хем - г. Кызыл.

|

1. В. Оконешников - руководитель 2. Б. Абашев |

3. Д. Музлов 4. В. Пахомов |

5. Е. Трофимов 6. Ю. Фарберов |

Девушки: 7. Н. Головко 8. Л. Коксанова |

Август 1963 г. Фанские горы. Горный поход 4 кат.: Карадаг - пер. Мура - оз. Искандер - Куль - пер. Казнок - вершина Двух - Алаудинские озёра - пер. Алаудинский - оз. Куликалон - пос. Рудаки.

1. В. Старков - руководитель 2. В. Баженов 3. Ю. Денисов 4. А. Мартемьянов |

5. Ю. Смирнов 6. В. Толмачёв 7. В. Ярославцев 8. . |

Девушки: 9. Л. Недовесова 10. М. Сюрёмова |